In Krisen schnell, transparent und empathisch zu handeln, ist wichtig. Doch wirklich gute Kommunikator*innen haben bei Krisenkommunikationsstrategien auch wissenschaftliche Erkenntnisse im Hinterkopf, meint Jakob Baugirdis, Partner und Leiter des Bereichs Corporate Reputation.

Irgendwo ist es ja verständlich. Und auch richtig. In Krisen verlassen sich Kommunikator*innen auf bewährte Grundregeln. Umgehend handeln, Transparenz schaffen, immer ehrlich bleiben. Die Liste ist lang. Denn in welcher Situation ist der Druck auf die Kommunikation größer? Die Zeit zu handeln geringer? Und so viele Augen auf uns gerichtet?

Checklisten abzuarbeiten, gibt Sicherheit. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde das ist gut. Checklisten sind Teil eines jeden Krisenmanuals, das wir entwickeln. Gerade für eine kommunikative Erstreaktion sind sie Gold wert.

Und gewisse Grundregeln wie Ehrlichkeit, Empathie und Schnelligkeit werden in Krisensituationen immer greifen. Das hat schlicht mit Psychologie zu tun. Denn für Stakeholder bedeuten Krisen eines Unternehmens, das für sie wichtig ist, erstmal eines: Unsicherheit. Und unsere Aufgabe als Kommunikator*in ist es, diese Unsicherheit zu reduzieren.

Dass gute und effiziente Krisenkommunikation mit Erfahrung zu tun hat, liegt ebenso auf der Hand. Wer Situationen schon einmal durchlebt hat, kann schneller die richtigen Entscheidungen treffen, wenn es darauf ankommt. Auch ich verlasse mich in kritischen Situationen immer auf mein Bauchgefühl.

Und doch entwickeln sich die Rahmenbedingungen von Krisenkommunikation für mich schneller weiter als bei jeder anderen Disziplin. Nirgendwo ist Kommunikation heute so schnell. Nirgendwo haben wir es mit so vielen Agierenden zu tun. Nirgendwo mit so vielen Meinungen. Pressemitteilungen sind gerade für unsere Auftraggebenden mit kritischer, technischer Infrastruktur schon lange nicht mehr primärer Kommunikationskanal, wenn es darauf ankommt. Den eigenen Twitter-Kanal schon vorab als „Trusted Source“ zu etablieren, ist oberstes Gebot.

Doch auch wenn sich die Schnelligkeit und die Kanäle ändern. Für mich wird eines auch in 20 Jahre noch gleich sein: Welche Botschaften Unternehmen kommunizieren müssen, um in Krisen einen eventuellen Reputationsschaden möglichst gering zu halten.

Die Praxis muss die Wissenschaft nutzen

Und hierauf gibt das komplette Gegenteil zu unserem Bauchgefühl die Antwort. Die wissenschaftliche Forschung zu Krisenkommunikation. Und diese beruht auf Psychologie: der sogenannten Attributionsforschung. Oder einfach gesagt: Wie entscheiden Stakeholder, was sie für die Ursache einer Krise halten? Und dann im nächsten Schritt, wen sie dafür verantwortlich machen. Das Unternehmen selbst? Eine Naturkatastrophe? Oder besondere Umstände?

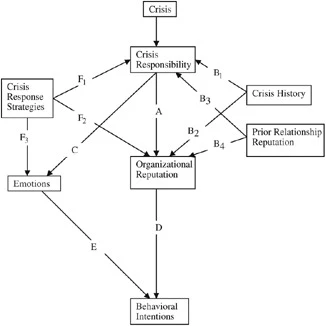

Zusammenhänge im Krisenmodell der Situational Crisis Communication Theory (SCCT) von Cooms und Holladay (2007)

Dabei lautet die Kernfrage aus kommunikativer Sicht: Wie stark machen Stakeholder das Unternehmen selbst für eine Krise verantwortlich? Denn umso mehr sie dies tun, desto größer der mögliche Reputationsschaden. Beispiel gefällig? Aktuell nicht schwer, Stichwort Wirecard genügt. Wer mutmaßlich Bilanzen fälscht, hält dafür dann auch den Kopf hin.

Und genau hier müssen Kommunikator*innen ansetzen. Wem Stakeholder die volle Verantwortung für eine Krise zuschreiben, der*die muss – zumindest aus Sicht des reinen Reputationsmanagements – auch die volle Verantwortung übernehmen. Es gilt, die Lücke zwischen der Verantwortung, die einem Unternehmen zugeschrieben wird, und ebender Verantwortung, die ein Unternehmen auch für eine Krise übernimmt, möglichst klein zu halten.

Die passende Kommunikationsstrategie nach der Situational Crisis Communication Theory von Coombs und Holladay lautet im oberen Fall: Full Apology. Die komplette Verantwortung übernehmen. Ein bisschen einfach, denken Sie? Richtig. In der Realität geht das selbstverständlich nicht, ohne rechtliche Auswirkungen in jede Entscheidung einzubeziehen. Und das sollte es auch nie. Nicht umsonst sitzen im Krisenstab alle Gewerke zusammen.

Das System funktioniert – mit verschiedenen Abstufungen – natürlich auch anders herum: Verorten Stakeholder etwa die Verantwortung für ein Tankerunglück klar bei einem Terroranschlag, ist es wenig sinnvoll, hierfür die volle Verantwortung zu übernehmen. Denn warum sollte ein Unternehmen die Verantwortung für etwas übernehmen, für das es von seinen wichtigen Anspruchsgruppen gar nicht verantwortlich gemacht wird?

Genau diese Frage zeigt nicht nur, wie eng Kommunikation und Wissenschaft zusammenarbeiten müssen. Sondern sie zeigt vor allem auch eines: dass viele Kommunikator*innen in Krisen einen fundamentalen Denkfehler machen.

Bei Krisenkommunikationsstrategien braucht es einen Perspektivwechsel

In Krisen haben wir manchmal Angst. Und daher nehmen wir reflexartig eine Innenperspektive ein. Doch das führt zu einem Problem: Wir scheren uns nicht darum, was unsere Stakeholder in einer Krise von uns denken – sondern wie wir möglichst schnell einen möglichst starken Schutzschild aufbauen können.

Doch die Reputation eines Unternehmens entsteht genau dort: bei ihren Stakeholdern. Also bitte, liebe Kommunikator*innen: Bevor Sie sich überlegen, welche Kommunikationsstrategie Sie in einer Krisen fahren – analysieren Sie genau, was Ihre Stakeholder über Sie sagen. Denn Reputation können wir nur dort schützen, wo sie letztlich entsteht: direkt bei unseren Anspruchsgruppen.

Das alles mag komplex klingen. Und ja, das ist es auch. Aber mal unter uns: Mit welchem Thema sollten wir uns in einer solch großen Tiefe auseinandersetzen, wenn nicht mit genau dem Thema, bei dem am Ende am meisten auf dem Spiel steht: Die gesamte Existenz eines Unternehmens.

Weiterführende Informationen zur SCCT und verschiedenen Krisenkommunikationsstrategien finden Sie hier.